胃カメラ検査でわかる病気

胃がん、食道がん、逆流性食道炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃ポリープ胃粘膜下腫瘍などの病気がわかります。必要に応じて組織検査を追加します(組織検査は鼻カメラでも可能です)。

また、胃炎の状態もわかります。

ピロリ菌についても、その感染状態を診断できます。内視鏡におけるピロリ菌検査は、胃液や胃粘膜組織を採取して診断します。

消化器内科の専門医として、特に胃カメラ・大腸カメラ検査の豊富な実績がございます。

お腹がはらない空気をつかうなど、患者様の“しんどくない”ことにもこだわり、検査の実施を心掛けております。

また、胃カメラと大腸カメラを同日に行うことも可能です。

お気軽にご相談ください。

胃カメラ検査はどんなときに必要?

- 1年または2年に1度の胃がん検診のとき

- 症状があり、医師が必要と判断したとき

- ピロリ菌の感染が疑われるとき

- ピロリ菌の除菌治療を実施するとき

- 胃部X線検査(バリウム検査)で、精密検査が必要となったとき

経鼻(お鼻から挿入)か経口(お口から挿入)をお選びいただけます

- オエっとなりやすい方には、鼻から挿入する方法をお勧めします

- 当院でも8割の方が“お鼻から”のカメラを選択されています

- ウトウトしながら実施する鎮静剤下での検査も可能ですので医師にご相談ください

※鎮静剤使用の場合は当日のお車の運転はできません。

※血がサラサラになるお薬を内服している方はお申し出ください。

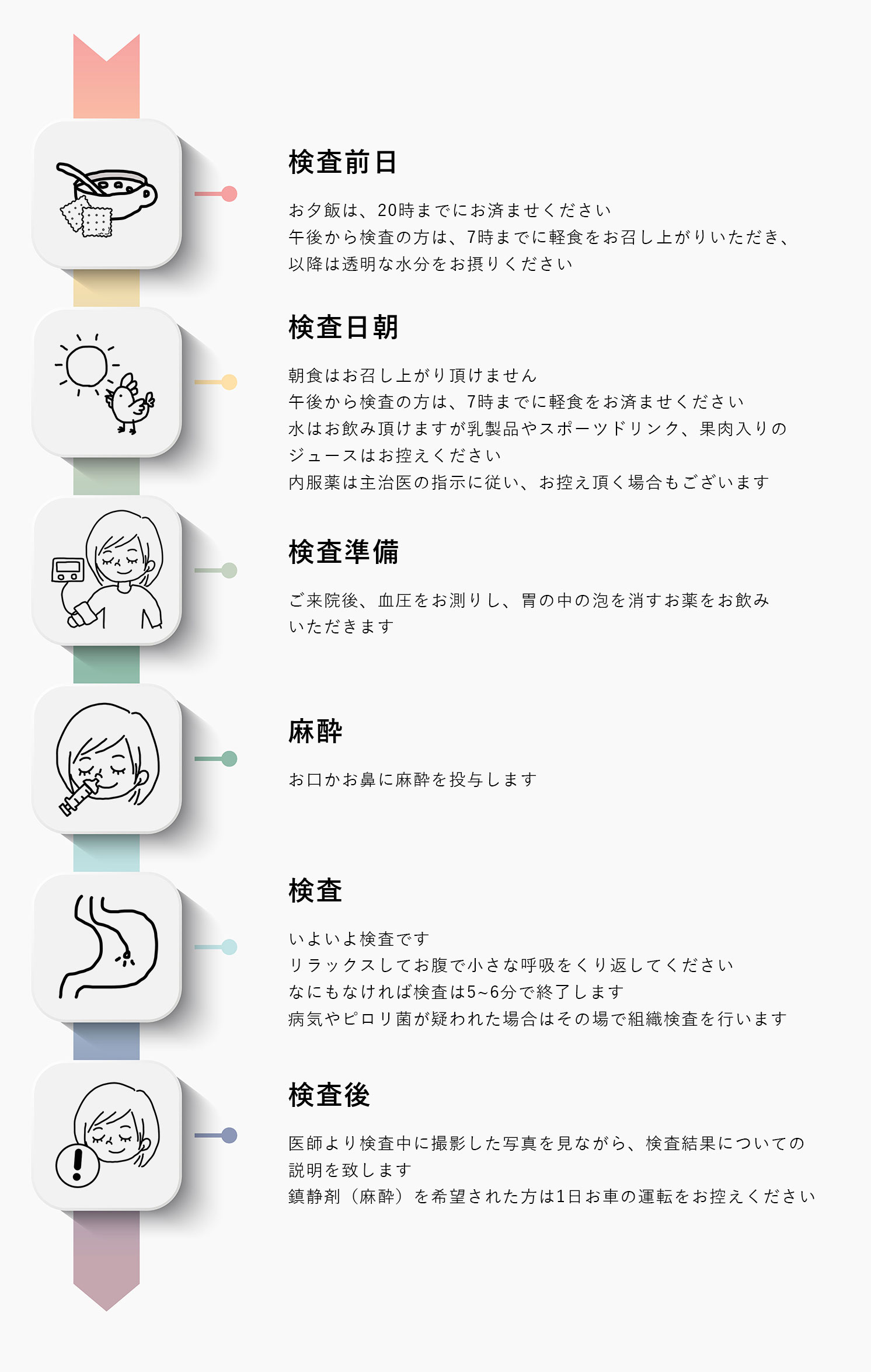

胃カメラ検査の流れについて

胃カメラ検査は基本的に午前に実施しますが、午後の検査も可能です。

午前の胃カメラ検査は当日朝絶食、午後の胃カメラ検査は朝食を早めに軽くお召し上がり頂き、昼は絶食となります。

ピロリ菌の除菌治療について

“ちょっと雑学” ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)とは

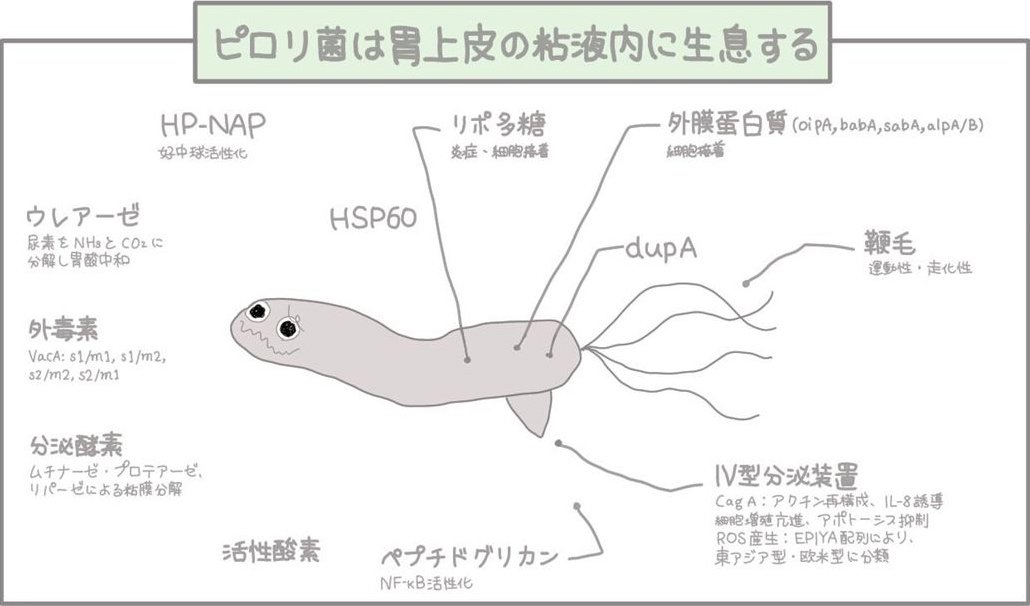

長さは4ミクロン(4/1000mm)で、2~3回ゆるやかに右巻きにねじれており、4~8本のべん毛があります。

グラム陰性桿菌 微好気条件下(37℃)で発育。自然界ではCoccoid formで生息(培養不能)、ウレアーゼで尿素を分解してアンモニアを産生します。

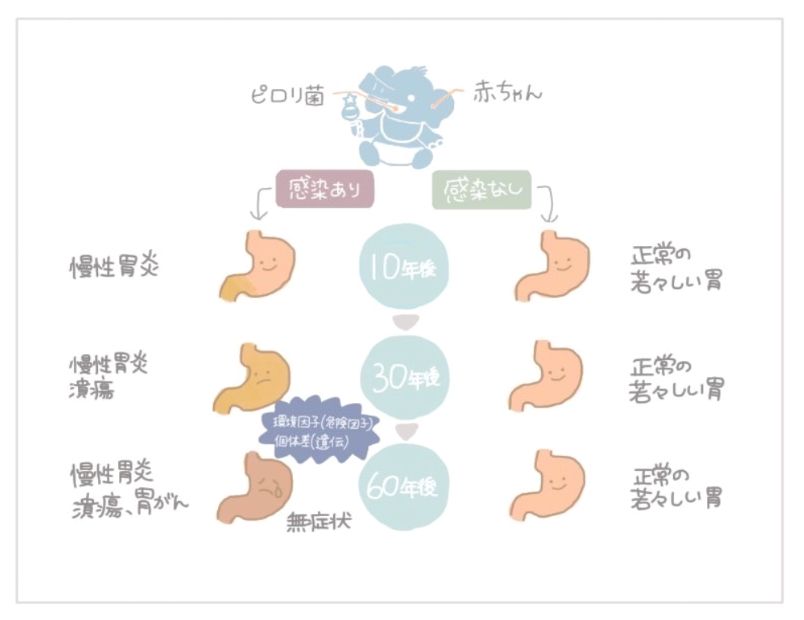

ピロリ菌は、主に幼児期に、口から感染します。

感染者は慢性胃炎となり

- 胃潰瘍

- 十二指腸潰瘍

- 悪性リンパ腫

- 胃ポリープ

- 胃がん

などの原因となります。

胃の検査でピロリ菌の存在が疑われた場合、当院はきちんと診断の上、除菌治療を開始します。

一度除菌して駆除すれば、再感染はほとんどなく、潰瘍や、胃がんのリスクも下がります(ゼロにはなりません)。

※ピロリ菌の検査や治療に保険を使うには、胃カメラ検査が必要です。

ピロリ菌の除菌治療

除菌治療は、抗菌剤、胃酸抑制剤、整腸剤などを、1週間内服します。

「胃炎」の治療は、「肺炎」や「膀胱炎」と同じように、細菌を殺す抗生剤を内服していただきます。(胃炎の場合は症状が少ないですが)内服して約2か月後に、除菌できたかどうかを判定する呼気試験および、便中抗原検査を行います。

除菌治療の副作用は少ないですが、下痢や皮疹、アレルギー等を引き起こすことがあります。過去に抗生物質によるアレルギーがある人は、お報せください。

ペニシリンアレルギーがある場合は、その他のお薬で治療します。その場合、保険適用できず自費治療となります。

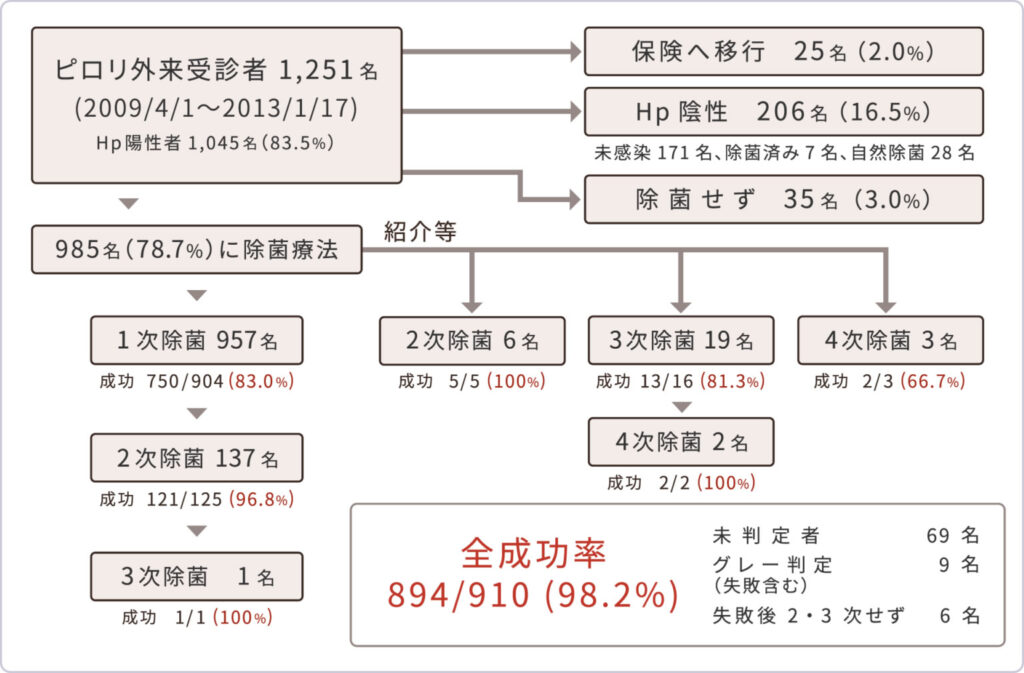

香川県立がん検診センター時代の除菌データ

下記は、以前、当院の所長が、香川県立がん検診センターで「ピロリ外来」を担当していた際のデータです。

ほぼ2回の除菌治療で、95%以上の人が除菌できています。